Si tout le monde voit très bien ce qu’est le sumo, rares sont ceux qui, dans nos contrées, peuvent se vanter de véritablement le connaître. Pourtant, ce sport atypique, qui reste extrêmement populaire au Japon, a commencé à viser des marchés plus internationaux et il ne fait guère de doute qu’il remplacera sous peu vos soirées de Ligue des Champions sur l’antenne de la TSR. Mais pas de panique : toujours en avance sur son temps, CartonRouge.ch a prévu le coup et décidé de vous offrir une petite remise à niveau. Cette série vous permettra ainsi de briller en société en expliquant à vos convives aux yeux ébahis la signification de sdohyo, basho, banzuke, makuuchi, yokozuna ou autres shikiri-naoshi, termes qui n’auront bientôt plus aucun secret pour vous.

Le sumō a ceci de remarquable qu’il est un des rares sports d’origine non occidentale ayant acquis une renommée internationale. A l’image du judo, du karaté ou encore de l’aikido sous leur forme actuelle, le sumō a été inventé au Japon. Ce point est extrêmement important pour les Japonais, qui ont quand même été pas mal envahis par la culture occidentale à partir du milieu du 19e siècle, ce qui leur a parfois donné un sentiment de perte d’identité. De plus, contrairement aux arts martiaux précités qui ont tous été conçus au cours des deux derniers siècles, le sumō peut se targuer d’avoir des origines bien plus lointaines, puisque les premières traces trouvées à ce jour faisant référence à ce sport sont des statuettes d’argile qui ornaient des sépultures au 3e siècle après J.-C. De même, on trouve des références au sumō dans le Kojiki et le Nihon Shoki, deux textes mythologiques rédigés au 8e siècle et considérés comme étant les premiers écrits de la civilisation nippone. Enfin, si vous regardez un match de sumō, vous pourrez trouver un peu partout des clins d’œil à la religion autochtone shintoïste, dont les divinités seraient à l’origine même de la création de l’archipel japonais : accoutrement des arbitres faisant fortement penser à celui d’un prêtre, toit de la principale salle dédiée au sumō (le Kokugikan de Tokyo) construit d’après la forme d’un temple, nombreux rituels religieux effectués par les lutteurs en préambule et en conclusion d’un tournoi, etc.

Cette rhétorique liant le sumō aux temps immémoriaux de l’histoire et de la culture japonaise est bien entendu celle choisie par la toute puissante Association japonaise de Sumō (Nihon SumōKyōkai), organe à la base de tout ce qui est important dans le monde du sumō. Si ce discours idyllique sert avant tout à flatter l’orgueil du nationaliste nippon, il convient de préciser qu’on le retrouve aussi dans certains livres navrants de naïveté traduits en français, par exemple «Sumō : le sport et le sacré» de Laurent R. Martrès. Il n’en est pas moins contredit par d’autres interprétations somme toute un peu plus réalistes. Par exemple, certains historiens japonais désireux de mettre en avant les origines religieuses de ce sport passent sciemment sous silence le fait que les figurines d’argile semblent représenter des femmes dénudées dont les combats relatés dans les premiers textes ont manifestement eu une connotation un peu plus salace que ce qu’est censée prévoir une cérémonie shintoïste. Ensuite, la plupart des nombreuses références à cette religion ont été ajoutées au sumō durant la période contemporaine de construction de la nation japonaise, dans un contexte général d’effort national et nationaliste qui a fini par conduire le pays à la Seconde Guerre mondiale. Les autorités voulaient alors «nationaliser» le sumō en lui rattachant tout ce qui pouvait être compris comme d’origine japonaise, et la religion shintoïste en faisait partie. Bref, en d’autres termes, le sumō tel qu’on le connait aujourd’hui n’a plus grand-chose à voir avec celui qui se pratiquait dans la rue au 17e siècle, et encore moins avec celui de l’époque antique.

Quelques points importants du sumō moderne

Le fait qu’on ait en quelque sorte «inventé une tradition» au sumō tel qu’on le connait aujourd’hui n’en est pas pour autant incompatible avec son évolution dans le monde globalisé du 21e siècle. Le sumō, noble, millénaire et respectueux des rites anciens, a de manière quelque peu contradictoire adopté presque toutes les caractéristiques des sports modernes.

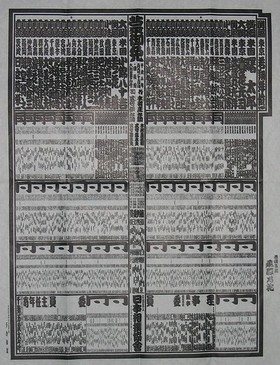

Tout d’abord, les lutteurs (rikishi) sont classés selon leurs performances, à l’image d’un classement mondial de la FIFA ou de l’ATP. Dans le sumō, on appelle banzuke le tableau qui dresse la hiérarchie des lutteurs : calligraphié à la main par un arbitre (gyōji), il répertorie le nom et le grade de chacun des 900 rikishiconsidérés comme professionnels. Le banzuke est mis à jour à l’issue de chacun des six tournois annuels (basho) organisés par l’Association japonaise de Sumō. Si les lutteurs disputent de nombreux tournois à travers le Japon et à l’étranger tout au long de l’année, seuls les basho comptent réellement : ce n’est qu’à ce moment-là qu’un lutteur pourra augmenter ou descendre dans le banzuke, au gré de ses performances et contre-performances. Le principe d’un basho est simple : il dure quinze jours et chaque lutteur dispute un combat par jour. Après les quinze combats, on compare le nombre de victoires et le nombre de défaites. Dans le cas d’un ratio victoires-défaites positif (par exemple 10 victoires pour 5 défaites), le rikishi monte dans le classement hiérarchique – on parle alors de kachikoshi – alors qu’en cas de ratio négatif (par exemple 8 défaites pour 7 victoires) – unmakekoshi – le lutteur descend dans le banzuke.

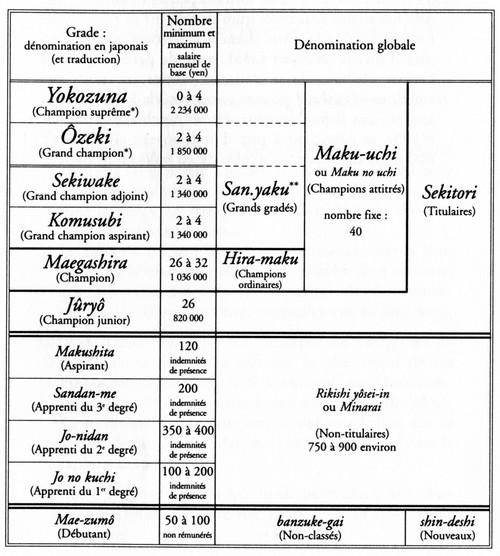

Le banzuke est lui-même subdivisé en plusieurs catégories, comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous. J’aurai l’occasion de revenir plus en détails sur les termes qui y sont insérés mais, dans un premier temps, j’aimerais attirer votre attention sur le fait que les lutteurs sont classés par grades. Les 66 meilleurs rikishi, appelés «lutteurs titulaires» (sekitori), sont répartis à travers six grades à chacun desquels correspond un salaire fixe (mensuel et indiqué en yen dans la deuxième colonne à partir de la gauche. En gros, vous enlevez deux 0 et ça fait le salaire en francs suisses). Autrement dit, le salaire du lutteur dépend de son grade, qui, lui, correspond au classement hiérarchique banzuke. Si un lutteur perd trop de matches et descend par exemple du grade ōzeki au grade sekiwake, son salaire diminue drastiquement. De plus, certains autres privilèges prennent du plomb dans l’aile, comme le nombre de ses assistants ou le droit de voler en première classe. Vous l’aurez donc compris, le premier objectif du lutteur est de ne pas tomber au grade inférieur et, pour s’en assurer, il doit absolument obtenir un ratio victoires-défaites positif lors de chacun des six tournois annuels.

(Tableau tiré du livre «Mémoires d’un lutteur de sumō» de KazuhiroKirishima, Editions Philippe Picquier, 1998)

Dans les faits, c’est tout de même un peu plus compliqué puisqu’il existe des sous-grades et que la progression / régression dans le banzuke dépend également des résultats des autres lutteurs. Néanmoins, on comprend que le premier objectif d’un jeune rikishi aspirant à une carrière professionnelle est d’atteindre le grade de jūryō qui lui confère un premier véritable salaire. Le grade le plus élevé est celui de yokozuna, qui est également particulier puisque c’est le seul qui ne peut jamais être retiré. Un lutteur yokozuna incapable de tenir son rang baissera donc dans le banzuke tout en gardant son titre. Néanmoins, dans un tel cas de figure, le lutteur choisit généralement de prendre sa retraite afin d’éviter de «déshonorer son rang». Une singularité de ce sport parmi tant d’autres, comme vous aurez l’occasion de vous en rendre compte dans les prochains épisodes !

Écrit par Marc Baertschi

Super intéressant 😉 cool, me réjouis d’la suite…

Génial ton article!!! Je connaissais effectivement que ce sport de vue… j’en sais déjà un peu plus, merci et good job =)